執筆者:鳥海俊輔

【1. 導入】身近な課題から、読者の心を掴む

月曜日の朝。新しく入社した佐藤さんのデスクには、まだ箱に入ったままのノートPCが置かれている。情報システム部の田中さんは、佐藤さんのためにPCの初期設定を行い、業務で使う数十個のSaaSアカウントを発行し、それぞれのパスワードを管理ツールに登録する。この作業だけで、午前中がほとんど潰れてしまった。

「すみません!急ぎです!」 営業部の鈴木さんから、Slackでメンションが飛んでくる。出先で会社のシステムにログインしようとしたら、パスワードをロックされてしまったらしい。「今日の午後、大事な商談でデモを見せるんです!」と焦っている。田中さんは今やっている作業を中断し、急いで鈴木さんのアカウントロックを解除する。

パスワードリセット、アカウント発行、PCのトラブル対応…。 これらは企業のITサポート部門、通称「ヘルプデスク」が日々こなしている業務のほんの一部です。一つ一つは単純な作業かもしれません。しかし、これらが毎日、何十件と寄せられることで、IT部門の担当者は本来やるべきである「会社のIT戦略を考える」「セキュリティを強化する」といった、より創造的な仕事に時間を割けずにいます。

これは、担当者だけの問題ではありません。問い合わせをした従業員も、解決するまで作業の手が止まってしまいます。この「見えない待ち時間」は、会社全体の生産性を静かに蝕んでいくのです。

もし、この退屈で反復的、しかし重要な作業を、AIが人間の代わりにすべてやってくれたとしたら…?

そんな「もしも」を現実にしたのが、今回紹介するAIスタートアップ「Console」です。彼らは設立からわずか1年余りで、OpenAIやSlackへの投資で知られるトップVCのThrive Capitalなどから、シリーズAとして2,300万ドル(約34億円)もの資金調達を成功させ、大きな注目を集めています。

本記事では、Consoleのビジネスモデルと戦略を徹底解剖し、日本の起業家や投資家が「AI事業創造のヒント」を得るための実践的な示唆を探ります。

【2. 事業内容】創業者の原体験から、事業の必然性を語る

Consoleは、なぜ生まれたのでしょうか。その原点は、創業者CEOであるAndrei Serban氏の強烈な原体験にあります。

彼は、給与計算SaaSのユニコーン企業「Rippling」に自らの会社を売却後、そのITチームで驚くべき光景を目の当たりにしました。高度なスキルを持つ優秀なITエンジニアたちが、その業務時間の実に90%を、パスワードリセットやソフトウェアの権限付与といった、ひたすら反復的な作業に費やしていたのです。

「これは、才能の壮大な無駄遣いだ」この強い問題意識が、Console創業の直接的なきっかけとなりました。彼はChatGPTの登場によるAIの大きな波に乗り遅れることを恐れ、通常2年ほど在籍する買収後の「ロックアップ」期間を待たず、わずか5か月でRipplingを退社。この課題を解決するためにConsoleを立ち上げたのです。

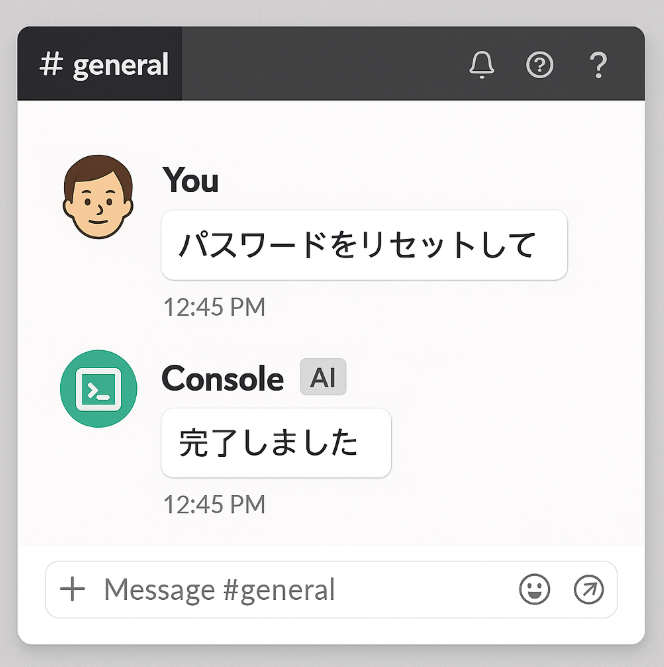

彼が開発したのは、単なるチャットボットではありません。従業員が使い慣れたSlack上で「Oktaのパスワードをリセットして」と頼むと、AIがその意図を理解し、裏側で実際にOktaのシステムと連携してパスワードをリセットする、という「実行」までを完結させる「AIエージェント」です。

ITサポートを「コスト」から「投資」に変える、Consoleの経済合理性

Consoleの真価は、その圧倒的な効率化にあります。現場の「手触り感」を出すために、具体的なBefore/Afterを見てみましょう。

| 項目 | Before (従来の手動プロセス) | After (Consoleによる自動化) |

| 所要時間 | 5分〜15分(IT担当者の対応待ち時間を含む) | 約30秒(AIが即座に実行) |

| IT担当者の工数 | 1件あたり平均3分〜5分 | 0分(完全に自動化) |

| 従業員の待ち時間 | 数分〜数時間(問い合わせ状況による) | ほぼ0 |

この効率化は、そのままコスト削減に直結します。仮にITサポート担当者の人件費を年間800万円とすると、1件あたり5分の単純作業を1日20件処理する場合、年間で約400時間の工数が費やされます。Consoleはこれをほぼゼロにするため、従来のヘルプデスク代行サービスや高価なITSMツールのライセンス費用と比較して、極めて高いROI(投資対効果)を提供できるのです。Consoleのビジネスモデルは、多くのSaaSと同様にサブスクリプションモデルが採用されていると推測されます。価格は「自動化されたチケット数」や「管理対象ユーザー数」に基づいて設定されるのが一般的ですが、Consoleは「削減できた工数」という価値ベースでの課金体系を導入している可能性が高いです。これにより、顧客は「使えば使うほど得をする」というインセンティブが働き、導入後の利用拡大が加速します。

【3. 市場機会】Consoleが狙う、巨大で成長する市場

Consoleが挑戦するビジネスチャンスは、どれほど大きいのでしょうか。客観的なデータを見てみましょう。

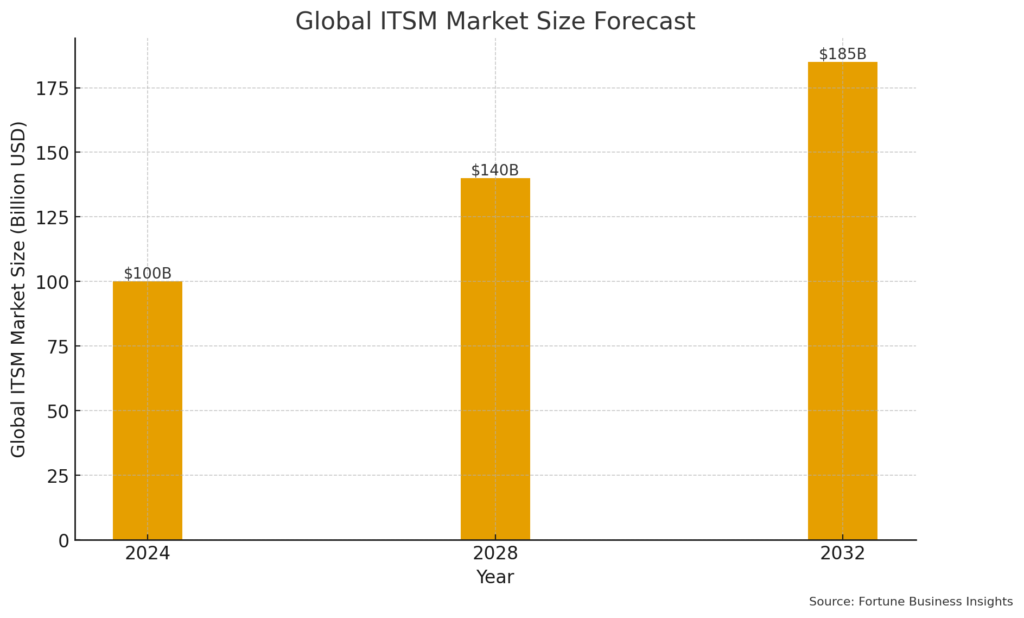

彼らが参入する「ITサービスマネジメント(ITSM)」の世界市場は、2024年時点で153億8,000万ドル(約2.3兆円)と評価され、2032年には403億9,000万ドル(約6兆円)に達すると予測される巨大市場です。

さらに驚くべきは、その成長率です。この市場は年平均成長率(CAGR)12.9%という高い水準で拡大を続けています。この急成長の背景には、企業のDX推進やSaaS利用の急増により、IT部門が管理すべきシステムが複雑化・多様化しているという切実な課題があります。

Consoleは、巨大で、かつ確実に成長している市場の、まさに中核となる課題を解決しようとしているのです。

【4. 競争優位性】Consoleが築く2つの「堀(Moat)」

有望な市場には必ず競合が現れます。この巨大市場で、Consoleはどのようにして勝ち抜こうとしているのでしょうか。

① Consoleの競争優位性 = 「対話」と「実行」が紐付いた、質の高い教師データ

ConsoleのAIが収集するデータは、従来のヘルプデスクツールや単なるチャットボットが収集するデータとは、その「質」が決定的に異なります。

従来のツールが収集できるのは、あくまで「問い合わせのテキスト」と「回答のテキスト」という「対話」のデータが中心でした。しかし、ConsoleのAIエージェントは、それに加えて「AIがシステムに対して何を実行し、その結果どうなったか」という「実行」のデータまでをセットで収集します。

具体的には、ConsoleのAIは、「パスワードリセットの依頼があった」という事実だけでなく、「ユーザーAがSaaS Bでこのタイミングで依頼した場合、このプレイブック(API実行手順)を実行すると99%成功する」という実行と結果の成功ログを蓄積します。この「実行」が紐付いた質の高い教師データは、Consoleのプラットフォーム上でのみ生成されるものであり、他社が模倣することは極めて困難です。この特異なデータセットこそが、AIの自動化成功率、処理速度、そしてイレギュラーな問い合わせへの対応力を継続的に向上させ、後発の競合に対する最も強固なデータ優位性となるのです。

② 乗り換えられない仕組み(スイッチングコスト)

Consoleは、単なる一時的なツールではなく、企業のITサポートプロセスの中核に深く組み込まれます。一度Consoleを導入し、社内のITチケットの半分以上が自動で処理されるようになると、それはもはや「便利なツール」ではなく、企業のITインフラの一部と化します。従業員はConsoleを通じた問い合わせに慣れ、IT部門はConsoleを前提としたワークフローを構築します。この状態から他社サービスへ乗り換えようとすれば、新たなシステムの導入コストだけでなく、従業員の再教育、既存ワークフローの再構築、そして一時的な生産性低下という多大なコストが発生します。この「失うことの痛み」が、他社サービスへの乗り換えを極めて困難にする強固なスイッチングコストとなります。

【5. 日本市場への示唆】この記事の核心。具体的な勝ち筋を提言する

Consoleのビジネスモデルは魅力的ですが、それがそのまま日本市場に適用できるとは限りません。

事実、日本国内でもラクスル創業者の松本氏が手掛ける「ジョーシス」が、SaaS管理の領域で急成長を遂げており、AIによるチケット自動解決機能の実装も予定しています。このように、SaaS管理という隣接領域から強力なプレイヤーが参入してくる可能性も十分に考えられます。

加えて、日本のITシステムは長らく大手SIerが構築・運用を担ってきました。これらの企業にとって、ConsoleのようなAIエージェントは、協業パートナーであると同時に、自社の既存ビジネスを奪いかねない「競合」にもなり得るのです。

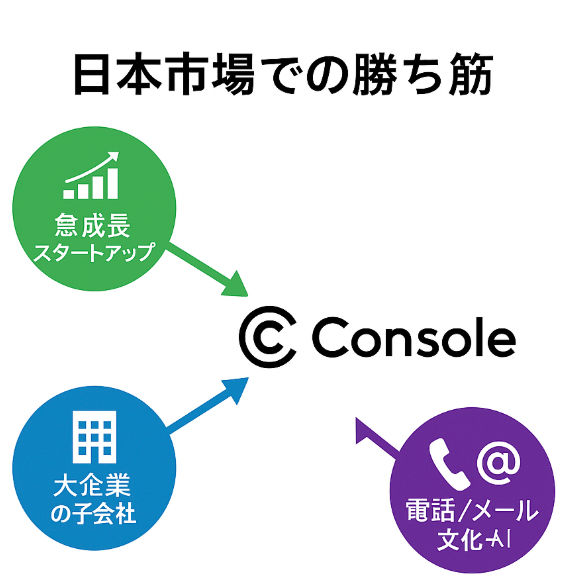

このように、日本市場は決してWinner-takes-all(勝者総取り)ではなく、複数のプレイヤーが存在する複雑な市場です。この前提を踏まえ、日本市場での具体的な勝ち筋を3つ提言します。

日本での具体的な勝ち筋(起業のヒント)

① SIerが狙わない”セグメントを攻める

大手SIerの主戦場は、大規模なシステム構築が中心です。彼らが積極的に狙わない、しかし課題が深刻な領域こそチャンスの宝庫です。その代表格が、「ひとり情シス」状態に陥っている急成長スタートアップや中規模企業です。例えば、急成長中のスタートアップでは、情報システム担当者がたった一人で、日々殺到する問い合わせに追われ、本来やるべき戦略的な業務に手が回らない、という課題が実際に起きています[Hireforce. 導入事例. [https://hireforce.jp/case_studies.html]。こうした企業にとって、大手SIerに高額なヘルプデスク代行を依頼するのは現実的ではありません。そこに、低コストで導入でき、即座に効果を発揮するConsoleのようなAIエージェントが、まさに「救世主」として刺さるのです。

② 大企業の”サポート範囲外”を狙う

次に狙うべきは、大企業本体ではなく、その子会社・関連会社です。親会社のIT部門のサポートは、子会社まで十分に及んでいないケースが少なくありません。しかし、子会社は独自に大規模なIT投資をする体力がない。一方で、親会社と同水準のセキュリティやガバナンスは求められるため、野良ツールや場当たり的な対応では限界があります。この「ITサポートが手薄になりがちな未開拓地」に、Consoleは最適です。まずは部門単位や子会社単位で小さく導入し、そこで圧倒的な成果(工数削減など)を出すことで、全社展開への足がかりを掴む「Land and Expand」戦略が有効でしょう。

③「電話・メール文化」を逆手に取る

「日本ではまだ電話やメールでの問い合わせが多いから、Slackベースのツールは難しい」と考えるのは早計です。むしろ、これをチャンスと捉えるべきです。既存の文化を無理に変えさせるのではなく、音声認識AIやメール解析AIと連携し、アナログな問い合わせをAIが受け付けてテキスト化し、Consoleに繋ぐ。この「合わせ技」によって、日本の根強い文化に寄り添いながら、自動化の価値を提供できます。例えば、電話で受けた問い合わせをAIが自動でテキスト化し、Consoleのプレイブックに沿って処理を開始するといった連携は、日本の企業文化に合わせた強力なソリューションとなり得ます。

【6. まとめ】この事例から、何を学ぶべきか

Consoleの成功は、「巨大な市場」×「創業者自身の深い課題意識」×「強力なビジネスモデル」という、まさに成功の方程式で成り立っています。彼らは、単に最新のAI技術を適用しただけでなく、IT部門が抱える本質的な「才能の無駄遣い」という課題を深く掘り下げ、それを解決するプロダクトを開発しました。

しかし、この事例から私たちが学ぶべき最も重要なことは、技術そのものではありません。それは、市場の構造を深く理解し、「SIerが狙わないのはどこか?」「大企業の中でも、サポートが手薄なのはどこか?」といった、競合がいない、あるいは戦いにくい「隙間」を見つけ出す「戦略的思考」の重要性です。

AIのコモディティ化が進む現代において、本当の競争優位性は、誰よりも優れたアルゴリズムを持つこと以上に、誰よりも深く顧客の課題と市場の力学を理解しているかにかかっています。Consoleは、その洞察力と実行力によって、ITサポートという地味ながらも重要な領域に革命を起こそうとしています。

あなたの周りにある「退屈」な作業や、既存プレイヤーが手を出しにくい「隙間」。そこにこそ、次の大きなビジネスチャンスが眠っているのです。

「生成AI起業のヒント」では、ANOBAKAが注目している海外の生成AIスタートアップを取り上げて、生成AIの活用方法を分析・解説していきます。

生成AI領域で起業を考えられている方にとって事業のヒントとなれば幸いです。

ANOBAKAでは、日本において生成AIビジネスを模索する起業家を支援し、産業育成を実現する目的で投資実行やコミュニティの組成等を行う、生成AI特化のファンドも運用しております。

生成AI領域で起業したい、ANOBAKAメンバーと話してみたいという方はぜひお問い合わせよりご連絡ください!

お問い合わせ