皆さん、こんにちは!ANOBAKAの川野です!

先週7日に「Generative AI Conference Tokyo」というカンファレンスを開催したのですが(開催レポートはこちら)、今回から2回に分けて当日のセッションの内容についてレポートしていきます。

1本目となる今回は、「AIオールイン」を宣言した株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)から住吉政一郎氏にご登壇いただいたセッションの内容についてお届けしていきます!

=================

【登壇者】

◾️住吉政一郎氏

2012年、株式会社ディー・エヌ・エーに入社。ゲームのサーバーエンジニア、プロデューサー、プロダクトオーナーなどを経験した後、コミュニティマネジメント組織の立ち上げ、Pococha、IRIAMなどのライブコミュニティ事業の本部長を経て、現在は AIイノベーション事業本部の本部長であり、DeNAからのAIに関わる直接投資やファンド出資の責任者やDeNA AI Linkの社長を務める。

【モデレーター】

◾️萩谷聡

2013年3月東北大学大学院理学研究科修了。在学中は自身でWebサービスを立ち上げ、運営。2013年KLab株式会社に入社後はゲーム事業部にてモバイルゲームの運用、新規ネイティブゲームの立ち上げに企画として従事。2015年4月よりKLab Ventures株式会社に参画し、複数の投資先ベンチャーの支援を実施。2015年10月に株式会社KVPに参画し、30社以上の投資実行、支援を実施。

=================

テーマ1:中国・アメリカのAI最前線と日本国内での勝ち筋

萩谷:南場さんが2月に「第2創業だ」「チャプター2の始まりだ」と仰っていたのがとても印象的でした。そして、住吉さんも最近は中国やアメリカなど最先端の現場を実際に見て回っている印象がありますが、現地の状況はどんな感じでしょうか。

住吉さん:やはり中国とアメリカでは育てているものがまったく違うと感じます。中国は本当に政府や大企業がトップダウンで「やるぞ」と決めて、実際にしっかり形にしていくという動き方が特徴的です。特に印象的だったのはGPUの流通ですね。日本とは異なり、中国国内生産でのGPUの台頭が目立ちます。

もちろんモデルも自前で開発していますし、ビッグテックがtoC(消費者向け)領域を中心にかなりのリソースを投入しています。チームの規模も大きく、情報量も圧倒的です。

萩谷:「情報」というのは、つまりデータのことですね。

住吉さん:AIによるユーザーデータの取得と学習が進んでいる国なので、AIにとって非常に有利なマーケットだと感じます。それが中国のAI産業を大きく支えている要素だと思います。

一方でアメリカ、特にベイエリアのエコシステムではAIやLLMを生み出してきた人たちによる強いコミュニティが形成されており、そうしたコミュニティを中心にAIツール系が盛り上がっているのが特徴です。投資家からのお金もLLMを開発できるリテラシーの高いチームに集まる構造ができあがっていて、実際にプロダクトを見てもそうしたチームによるものが多い印象です。

そして中国・ベイエリアに共通して言えるのは「規模バトル」になっていることで、ある程度プロダクトが育ったら一気に資金を投入して市場を取りに行くという動きになっています。

萩谷:では、中国やアメリカのそうした動きを参考にしながら、今後日本ではDeNAとしてどのように展開していこうと考えているのか、その戦い方についてお聞かせください。

住吉:そうですね。ツールのレイヤーに関しては、クライアントごとに独自に発達していく領域が日本では多いと思っています。そういった会社さんへの投資や連携は、これからも継続して進めていく予定です。

一方でtoC領域に関して言えば、モバイル系toCプロダクトはもともとDeNAとして得意としてきた領域です。日本ならではのコミュニティ感や独特の感性を持ったプロダクトは中国やアメリカにはあまり見られない領域なので、このあたりは時間をかけてじっくり取り組めば日本市場でしっかり成果を出せると思っています。

今はまさに、AIプロダクトを10〜20個ほど同時に走らせていて、試行錯誤しているところです。最初は2〜3人ほどのチームで始め、手応えが見えてきたチームは5人くらいの規模に拡大して開発を進めています。もうすぐリリースできそうなものもいくつかあります。

おそらく来年の今頃には、「あのとき話していた方向性が当たっていた」と言えるようになっているんじゃないかと思います。

萩谷:それは楽しみですね。これからどんどんリリースされていくわけですね。

テーマ2:DeNA内におけるAIの活用戦略

萩谷:現在、住吉さんはDeNA AI Linkの社長も務められていますが、この会社はどのような事業を行っているのでしょうか。

住吉さん:ベイエリアを中心に優れたAIツールは既に多く登場している中で、それを日本企業に導入しようとすると色々な面でハードルが高かったり、仕組みが複雑だったりするので一筋縄ではいかないという現状があります。

しかし、DeNAでは2015年頃からLLMよりも前の段階、つまり機械学習のレイヤーでAIに取り組んできた歴史があります。そうした社内の知見を活かし、日本企業に最適な形でAI活用を支援していく目的で立ち上げたのがDeNA AI Linkです。

萩谷:具体的にはどんな取り組みをされているのでしょうか。

住吉さん:DeNAでは生成AIのツールは申請があるとかなりの自由度でテスト的に使える仕組みがあり、そのための予算も設けています。今は「こういうユースケースではこのように使うと効果的だ」という事例を洗い出し、それを整理・共有しているところです。

CursorやCopilotのようなエンジニアが使うようなコード支援系ツールだけでなく、より独立した形で業務に組み込めるAIの活用パターンを増やしていく、という方針で今は進めています。

また、DeNA AI Linkでは日本のスタートアップとも連携しており、具体的なプロジェクトもいくつか進行中です。DeNAはこれまでに様々な会社様とパートナーシップを組みながら開発を行ってきた経緯があるので、AIでも同様に外部の企業様と協働して新しい価値を生み出していきたいと考えています。

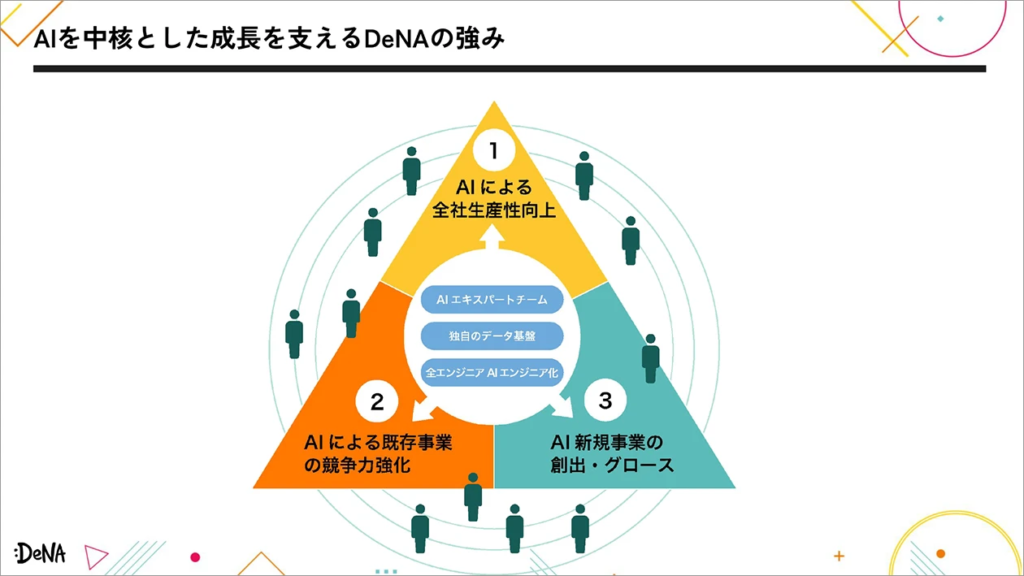

萩谷:DeNAの「AIオールイン」ピッチの際に説明されていた三角形の図が印象的でした。

まず全社の生産性を高めて、現在3,000人規模の既存事業の運営体制を1,500人規模に効率化して新規事業を立ち上げる、残りの1,500人で全く新しい事業を立ち上げる──そんなイメージでしたよね。

住吉さん:そうです。その三角形の中心に「AIエキスパートチーム」があります。もともとはAIエンジニアやAIスペシャリストを置いていたのですが、「AIに詳しい人」と「事業をつくる人」ではうまく噛み合わない部分がありました。「AIを正しく動かすにはこういうデータ構造やモデル設計が必要」という技術側の発想と、「ユーザーサイクル、カスタマージャーニーに合わせてこういうプロダクト構造にしたい」というビジネス側の発想ではそもそも頭の使い方が違うので、コミュニケーションがなかなか成立しませんでした。

そこで今は、AIの特性を理解しつつプロダクト要件も満たせるプロダクトマネージャーと、AI実装に強いエンジニアがセットになったチーム体制を構築しており、この形を「AIエキスパートチーム」と呼んでいます。

萩谷:なるほど。同じ課題を感じている企業も多そうです。一方で、既存のプロダクトと新規事業ではAI導入の難易度も違いますよね。

住吉さん:既存事業にAIを取り入れて変革していくのは、新規でAIネイティブな事業を立ち上げるよりもずっと難易度は高いです。新規事業では、チームも含めて最初からAIを前提とした構造で設計できますが、既存事業では既に動いている仕組みを途中からAI化する必要があるので、どちらかというと組織変革の要素が強いです。DeNAでは各事業本部ごとに「AI推進担当」のような役割の人を置いていて、その人が本部内でAI活用をリードしていく形にしています。

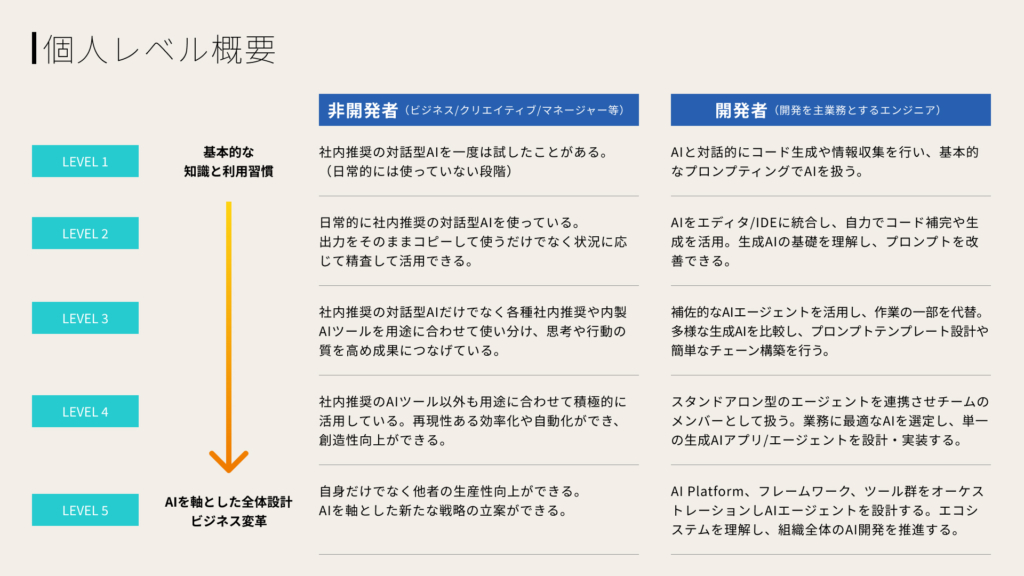

萩谷:もう一つ印象的だったのが、8月から導入された「DeNA AI Readiness Score(DARS)」です。社員一人ひとりがどれくらいAIを活用できているかを5段階で評価する仕組みですよね。あれはどういった経緯で始まったのですか?

住吉さん:まず「AIを使える状態」とは何かをきちんと言語化しないといけない、という議論から始まりました。レベル分けをすることで「自分は今どの段階なのか」を社員自身が把握できるようにしました。このスコアは現時点では評価の減点には使用しておらず、むしろ高いレベルで活用できている場合に加点される、という前向きな仕組みになっています。

全社員のAI活用状況を可視化して、実態を把握したうえで、スコアを引き上げるための施策を今後展開していく予定です。

萩谷:「AIオールイン」を掲げてから約8か月ですが、社内への浸透具合はどうでしょうか?思ったより使われていない、などのギャップはありますか?

住吉さん:波はあります。世の中の盛り上がりと社内でケーススタディがきれいにハマるタイミングは少しズレるものだと思っているので、うまく刺さる時期は一気に進みますが、そうでない時期は懐疑的な声も出ます。

それも含めて、今は“使うべきところはしっかり使う/使わない判断は明確に下す”というベクトルで動いています。判断を先送りすると時間だけ浪費するので、ツールやモデルがアップデートされた節目ごとに「今回はいけるか」を再評価し、導入・見送りを決めるようにしています。

テーマ3:DeNA流・AI時代のtoCプロダクトの作り方

萩谷:DeNAはtoB・toCの両方で多数のプロダクトを仕込んでいますよね。toCでの価値の出し方や勝ち筋についてどのように考えているのでしょうか?

住吉さん:DeNAではtoB・toCの双方で「LLMをどう活用してプロダクトを設計するか」に強くフォーカスしています。

toCについて言うと、LLMという“言語を話す/人格を備えた存在”が新しく出てきたからこそ、マッチングアプリのように人と人によるオンラインでの遊び・コミュニティ形成にAIがアシストとして入り、人間だけでは出せない空気感をつくる方向性は面白いと思っています。

B向けは、単なる「データ入力→可視化」に留まらず、現場の人が「これまでと違う価値の出し方」をできるようにするプロダクトにフォーカスしています。

例えば、今社内で利用しているものに、弊社の投資先でもある「AI社長」というサービスがあります。このプロダクトの面白いところは、Slack上でメンバーと対話形式でコミュニケーションが進み、そのやりとりを他のメンバーが横で見ながら、自分でもそれを確認するというサイクルが回ることで、toC的な盛り上がりが生まれるというところだと思っています。AI社長のように、LLMによってこれまでにないUXが作り出せるであろうプロダクトには特にフォーカスしています。

萩谷:toCで注目している領域や、DeNAとしてAIネイティブな事業をつくる上で重要視していることなどありますか?

住吉さん:toCで肝になるのはアカウント・ロイヤリティの再設計だと思っています。従来のtoCプロダクトでは、レベルやフォロワー数などで「使えば使うほどのめり込んでいく設計」をつくっていましたが、AIになるとデータのフライホイールを回すことで「ユーザーのことをよく知るアカウント」になり、これが新しいロイヤルティのベクトルになると考えています。この発想と従来のソーシャルサービスの設計を組み合わせれば、従来よりも強いロイヤルティを設計することができ、多少モデルの性能に差があっても簡単にはスイッチングされないプロダクトを生み出すことができるはずです。

萩谷:時間も近づいてきたので最後になりますが、DeNAとして数年後にどのような未来を描いているのかや、本日お話いただいた世界の実現までにかかりそうな時間軸をどのように考えているのか、お話いただけますか?

住吉さん:今の手応えからすると「すぐ来る」感覚もありますが、それこそポコチャで8年かかったことを考えると、ビジネスモデル含めて事業として回り始めるにはやはり相応の時間がかかるのだろうと思っています。じわじわ浸透していくtoBと違い、C向けはいつ“スパイクが起こる”のかは本当に読みにくいので、来週くらいにはもしかしたら何かが当たるかもしれません(笑)

萩谷:これはいきなり期待大ですね(笑)

短時間でしたが、本日は示唆に富むお話をありがとうございました!